地下かんがいシステムでねぎ栽培

大豆や野菜等の新たな産地づくりを図るためには、水稲作付から転作作物の栽培を誘導できるほ場(田んぼ)が不可欠です。

このため、ほ場整備関連地下かんがいモデル支援事業では、ほ場整備事業の実施地区で「のばせ1集落1戦略団地推進事業」を実践する農業生産法人や集落営農組織のほ場(田んぼ)に地下かんがいシステムを備えたモデルほ場を設置して、転作作物の栽培及び施設の維持管理を2カ年取り組み、効果・効用を検証するほか、今後、ほ場整備事業と一体となった普及・拡大を図ります。

ここでは、仙北管内で取り組む本堂城回地区(仙北郡美郷町)の事業実施状況を4回シリーズでお伝えします。

第1回 地下かんがいシステムの導入(平成22年4月16日から23日まで)

今回(第1回)は、農地の汎用化が期待される地下かんがいシステムの施工状況を紹介します。

地下かんがいシステムの施工前

地下かんがいシステムを設置するほ場(田んぼ)は、平成21年度迄に区画整理工事及び暗渠排水工事を完成しています。面積は約80a(8反歩)です。

暗渠(あんきょ)

地中に設けられていて外からは見えない排水溝です。

水位調節器水閘の施工状況

右側の既設暗渠に左側のバイパス管及び水位調節器水閘を設置する作業です。

水閘(すいこう)

水の流れを調節するために設けた水門です。

注水口の施工状況

用水路から暗渠排水に水を注ぐ注水口を設置する作業です。

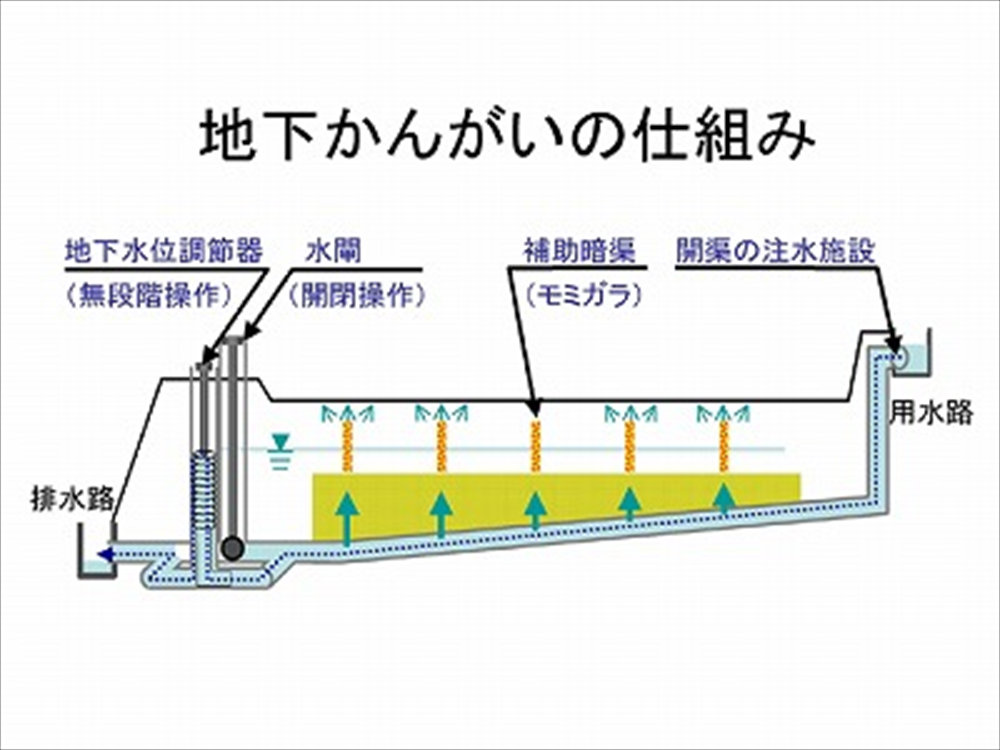

地下かんがいシステムの機能

地下かんがいとは地中にある既設暗渠に用水を流し、根域に水分供給するかんがい方法です。既に暗渠排水が整備されているほ場では、水位調節器水閘及び注水口を追加することで設置できます。

補助暗渠の施工状況

本システムでは、暗渠排水に対して補助暗渠を横断方向に配置します。上昇する地下水をほ場全体に供給する役割を持つほか、排水性も改善されます。

補助暗渠の施工機械

浅層引込暗渠を施工する専用機械。本来は木材チップを投入する機械ですが、モミガラ投入での試験施工になります。

補助暗渠の施工機械(弾丸規格)

水平に掘孔する部分は、長さ34cmの弾丸の形状しています。補助暗渠を配置する深さは、田面より30cm下です。

掘孔

地中に掘る円形(トンネル状)の溝です。

補助暗渠の施工機械(弾丸径)

掘孔する口径は、約12cm。通常(8~10cm程度)の弾丸暗渠より少し大きめです。

補助暗渠の施工断面

補助暗渠の孔内にモミガラが充填されています。

補助暗渠施工後のほ場(田んぼ)

田面を掘り起こさず施工するため、あまり耕盤も荒らしません。

補助暗渠の仕上げ作業

幾分の開削跡をバックホーにより埋戻します。その後、人力での雑物除去作業を行い、工事完了です。

地下かんがいシステムの完成後

完成したほ場(田んぼ)の全景です。施工期間は平成22年4月16日から23日までの8日間(実施工は5日程度)です。

第2回 モデルほ場での営農状況(ねぎ栽培)

今回(第2回)は、モデルほ場での営農状況(ねぎ栽培)を紹介します。状況を紹介します。

モデルほ場の引き渡し

地下かんがいシステムを設置するモデルほ場の面積は約80a(8反歩)です。転作作物としてねぎを栽培します。

定植を待つ、ねぎの苗

モデルほ場に定植するねぎの苗です。育苗はチェーンポットで行います。

チェーンポット

紙の鉢がチェーン状につながっており、専用器具を使うと楽には種できます。

ねぎ畑を作る(排水対策)

額縁明渠を堀り、雨水が停滞しない工夫します。

額縁明渠

ほ場の周囲に掘る排水溝です。

ねぎ畑を作る(荒耕し)

水田(粘性の土壌)では、表土を荒く耕して通気性や排水性を高め、表土の乾燥を促します。

ねぎ畑を作る(耕起)

表土の乾燥状態を見て、再度耕起を行います。荒い表土を丁寧に細かく砕土します。

ねぎ畑を作る(畝立て)

畝立て(うねたて)の様子です。

ねぎ苗の定植

平成22年5月5日に夏ねぎ(面積約30a)を定植しました。ハウスで育てたねぎ苗のお披露目です。

チェーンポット専用の簡易移植機で定植します。機械にねぎ苗をセットし、引っ張ります。

ねぎの生育状況

夏ねぎの生育状況(平成22年5月13日・定植7日目)です。降雨後ですが、額縁明渠の効果も確認できます。

梅雨の晴れ間に病害虫の防除を実施しました。

事業PR

モデルほ場には、事業看板も設置されています。

第3回 地下かんがい(通水)試験

今回(第3回)は、地下かんがい(通水)試験を紹介します。

地下水観測孔(浅井戸)の掘削

地下水位を確認するため、ハンドオーガーで地下水を観測する孔(浅井戸)を掘ります。深さは約80cmです。

ハンドオーガー

簡易な土質調査道具で、浅い土層の試料(土)採取などに使用されます。

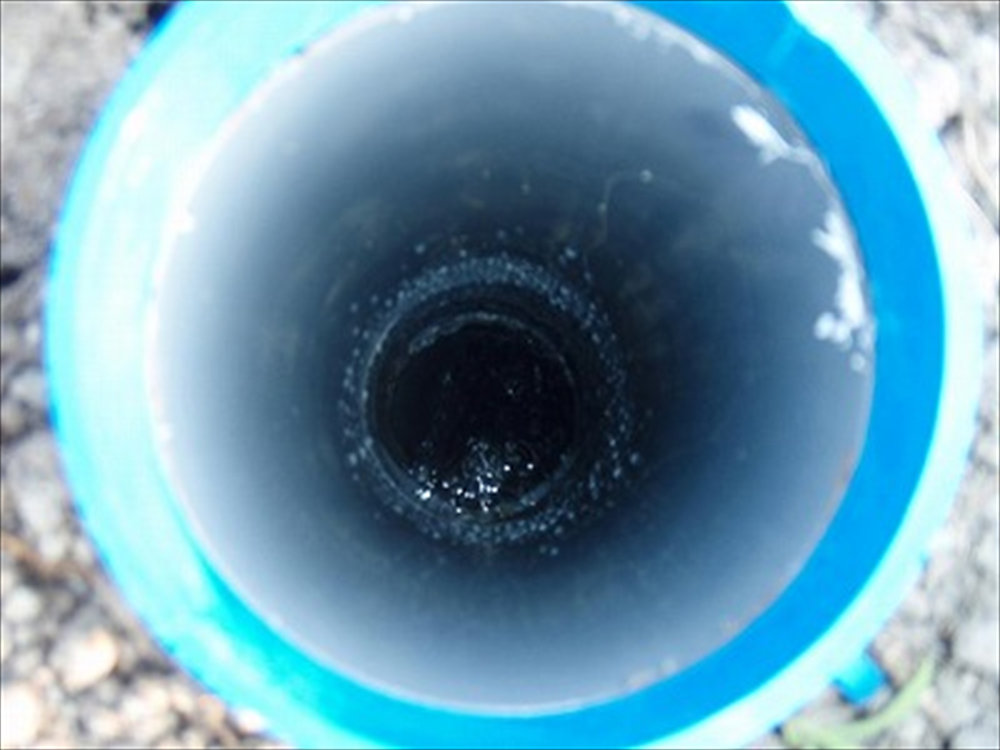

保孔管の設置

観測孔(浅井戸)が崩れないよう保護する塩ビ管を入れます。孔の開いた管を用い、地下水が湧出・浸出しやすくします。

地下水位を調査する

地下水位計(写真はセンサー部)を観測孔(浅井戸)に入れます。この機器で地下水位や水温など記録します。

地下水位計の調整

地下水位計を設置する深さの調整をします。ほ場からの深さを機器に設定することで自動観測します。

地下水位観測の開始

ほ場のほぼ中央部に地下水位観測機器が取り付けました。これから通水の観測を開始します。

地下かんがい試験 注水開始

地下(既設暗渠)に用水を流します。

注水状況

U字溝の側面で、水中に見えるのが注水口です。水面の波で注水状態が確認できます。

注水口付近の監査孔からの注水状況です。注水量なども目視で確認できます。

このほ場では24時間の注水を行い、地下かんがい機能(地下水位上昇)を観測します。

青空ミーティング

注水開始後、農家・工事施工・営農指導・土壌調査の全担当者で、地下かんがい施設の操作や機能などの勉強会を行っています。

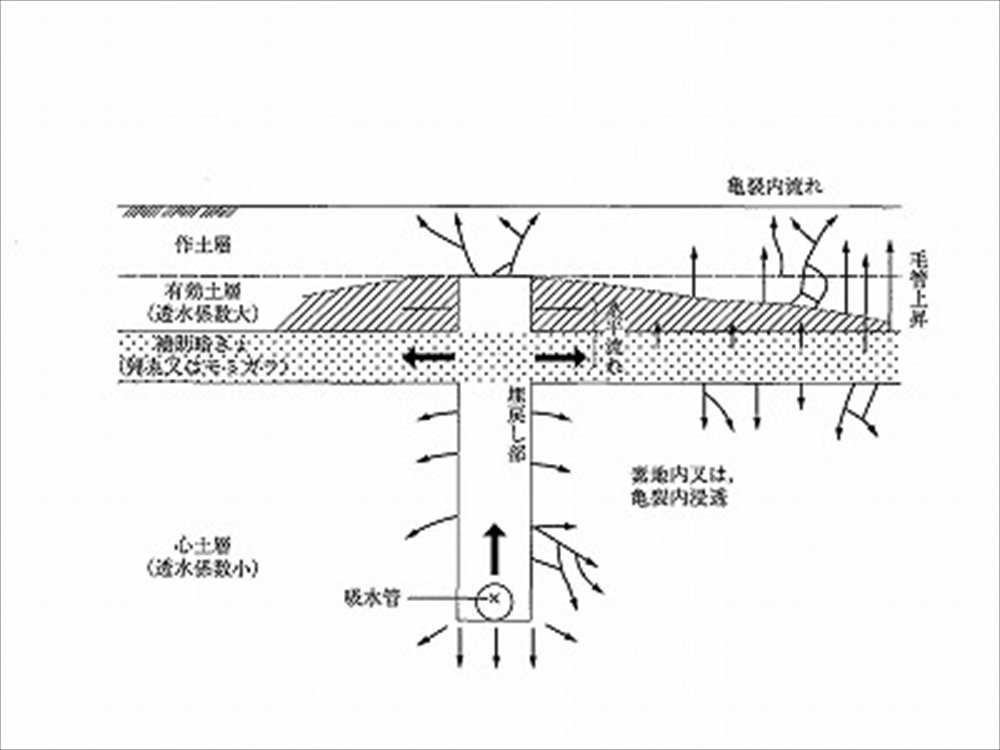

地下かんがいによる用水のイメージ

吸水管(既設暗渠)に注水した用水が土中に貯まり、作物が補給するまでのイメージ図です。

説明図は、土地改良事業計画設計基準 計画「暗きょ排水」より引用

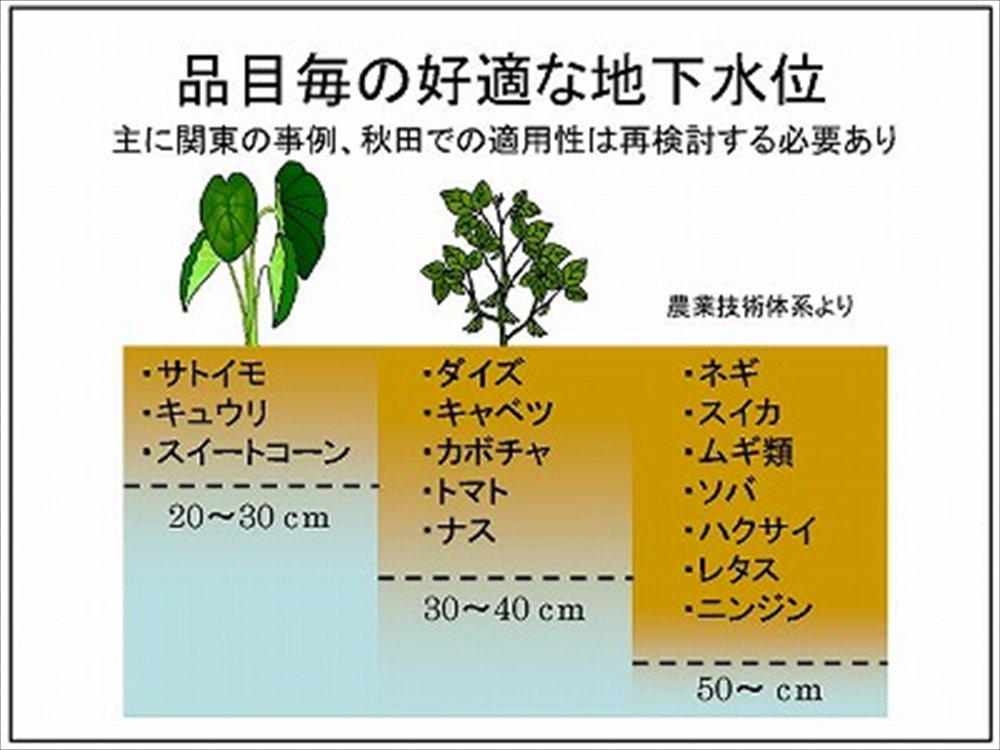

品目毎の好適な地下水位

本ほ場はネギ栽培を行うため、参考事例より地下水位50cmに設定しています。

通水を確認

注水後、既設暗渠の排水口から水が出始めました。徐々に水量が増していくため、地下かんがいが通水していることを確認できました。通水試験後は排水口を閉めて地下かんがいを開始します。

地下かんがい試験 注水終了

24時間(翌日)の注水が終了しました。今後は、地下水位の変動と作物の生育状況を見ながら注水していきます。

地下水観測孔を目視

地下水観測孔(浅井戸)に地下水位面が光るようになったため、再び地下水位が上昇し、地下かんがいが機能していることを確認できました。

第4回 試験ほ場でのねぎ栽培・収穫

最終回(第4回)は、試験ほ場でのねぎ栽培・収穫を紹介します。

梅雨時のほ場

地下かんがいの効果により、梅雨時でも雨水の排水ができています。

雑草の管理

ほ場の排水ができているため、雑草の発生に応じた管理が可能になりました。

収穫間近の生育状況

夏ネギの収穫間近の生育状況です。排水不良からの湿害はほとんど見られませんでした。

ねぎ収穫機の試験

ねぎ収穫機による収穫試験作業の状況です。

収穫

ねぎの収穫作業の状況です。

出荷作業

作業所でねぎの根切り、葉切り、皮むき作業が行われます。

出荷

選別・箱詰めされ、出荷できる状態です。

収量は2t/10aでした。

取材協力:農事組合法人 TEAM.Freedom 代表 細井千代文 さん

お問合せ先

| お問合せ先 | 秋田県仙北地域振興局 農林部 農業振興普及課 企画・振興チーム |

| 住所 | 〒014-0062 秋田県大仙市上栄町13番62号 |

| 電話番号 | 0187-63-6111 |

| FAX番号 | 0187-63-6104 |